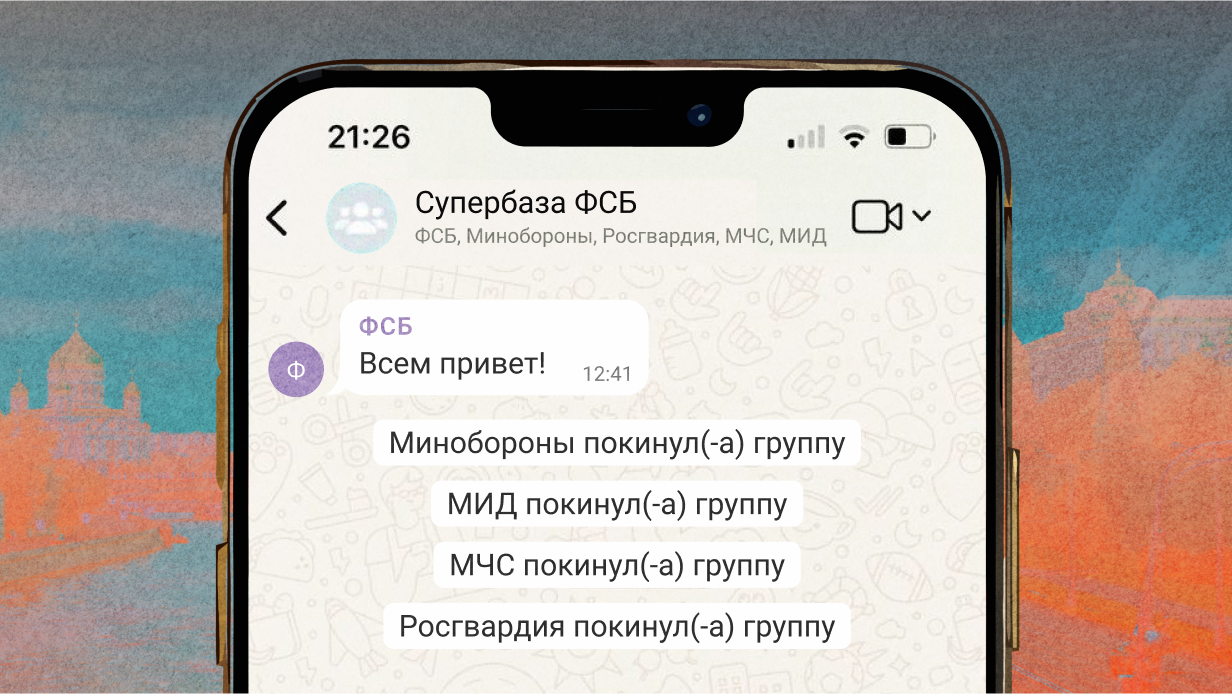

Минобороны, МИД и силовые ведомства поспешили покинуть электронную базу данных, предназначенную для слежки ФСБ за НИОКРами и любым присутствием иностранцев в российской науке, образовании и технологиях. Сегодня, 1 сентября 2025 года, вступает в силу закон о контроле ФСБ над этими сферами, но сам перечень уже изменился до неузнаваемости. Госбезопасности останутся доступными для мониторинга только гражданские исследования и проекты, что еще больше усилит как их роль на кафедрах и в лабораториях, так и поиск «врагов» в системе образования.

В новую государственную научную базу (Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, ЕГИСУ НИОКТР) не будут вносить несколько типов научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Во-первых, те, что проводятся в рамках гособоронзаказа. Во-вторых, проекты, которые содержат государственную тайну или иную «охраняемую законом тайну» (теперь такая широкая формулировка позволяет исключить из базы самые разные проекты). И, в-третьих, все научные проекты в интересах Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, а также МИД и Федерального медико-биологического агентства.

Ранее в T-invariant

НИОКРотимые бойцы: у ФСБ появятся свои «госуслуги» для контроля за учеными

Об этом свидетельствует проект постановления правительства РФ (есть в распоряжении T-invariant), который разъясняет, как именно будет работать закон о контроле ФСБ за международным сотрудничеством ученых (был подписан Путиным 24 июня 2025 года).

Напомним, что согласно новому закону, все вузы и НИИ, а также другие государственные и частные «субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельности», обязаны передавать сведения о всех планируемых работах, в которых есть любое участие иностранных граждан и организаций. Также это должны делать российские юрлица, учредители которых — иностранцы или зарубежные организации.

Эту информацию нужно будет загружать в ЕГИСУ НИОКТР, и уже там сотрудники ФСБ смогут оценить планируемые международные научные контакты на предмет угроз национальной безопасности. В документе сказано: «Механизм согласования планируется реализовать в ЕГИСУ НИОКТР путем создания для ФСБ России личного кабинета, аналогичного личному кабинету ФГБУ “Российская академия наук”». Отдельно отмечается, что «механизм контроля со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободы научного творчества и не создавая препятствий» для работы вузов и НИИ. И свой контроль ФСБ планирует осуществлять «параллельно с экспертизой, осуществляемой ФГБУ “Российская академия наук” посредством ЕГИСУ НИОКТР».

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

О чем же свидетельствует появление отдельного постановления, которое освобождает целый ряд ведомств от необходимости публиковать в единой базе свои НИОКТРы? Начнем с того, что изначально этот закон совсем не касался непосредственно связанных с обороноспособностью проектов, которые традиционно охраняются спецслужбами.

Сведения о работах, входящих в реестр результатов НИОКТР военного, специального или двойного назначения, в ЕГИСУ и так не представляются, и здесь никаких изменений и не планировалось. Этот факт был отдельно прописан еще на этапе законопроекта: в части 2, ст. 7.1 федерального закона Nº 127 «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 года.

Решение о создании научной базы для согласования проектов с ФСБ означало, что спецслужбы должны начать системно контролировать и определять содержательную часть открытой гражданской науки. Именно для этого и поменяли законодательство. T-invariant в феврале 2025 года, когда готовил расследование о будущем законе, изучил все отзывы всех ведомств к законопроекту и не обнаружил там беспокойства чиновников относительно необходимости внесения своих НИОКР в госбазу. Вероятно, на том этапе никто не захотел спорить с влиятельной спецслужбой. Однако, впоследствии ведомства, видимо, все-таки осознали, что их неафишируемые или даже секретные научные и технические проекты становятся видны как ФСБ, так и потенциальному широкому кругу лиц, имеющих отношение к единой госбазе. И это не случайно. Любое «единое окно», особенно если оно электронное, повышает уязвимость в плане сохранности данных, считают опрошенные T-invariant эксперты. Поэтому ведомства решили попытаться исправить ситуацию на этапе подзаконных актов.

«Насколько можно судить из текста постановления, из-под действия закона вышли ведомства, где присутствие ФСБ обеспечено на более серьезном уровне — подразделениями, у которых очень серьезные позиции внутри силового блока. В МИД эфэсбэшники представлены департаментом контрразведывательных операций (ДКРО) Первой службы, а ДКРО и в целом Первая служба — это едва ли не самый влиятельный главк в ФСБ. В Минобороны спецслужба представлена, прежде всего, военной контрразведкой (ДВКР) — это самый многочисленный главк ФСБ, с постоянно растущим влиянием. Видимо, эти подразделения ФСБ просто не захотели отдавать на сторону курируемые ими ведомства», — полагает исследователь деяельности российских спецслужб, главный редактор сайта «Агентура.ru» Андрей Солдатов.

«Все секретные НИОКТРы традиционно идут по другой линии отчетности, по линии первых отделов. А это линия, скорее всего, не каких-то центров “Э” или “К”, а более серьезных отделов ФСБ, в каких-то случаях — и военной контрразведки», — согласен с ним доктор физико-математических наук Александр Костинский.

Раньше всю секретную документацию в первые отделы и из них доставляли курьерской почтой под охраной в специальных автомобилях, обычно — младшие офицеры, напоминает он. «Вручали все под подпись начальнику первого отдела или его заму. Читать эти документы также можно было только в первом отделе. Все выписки, рабочие тетради, компьютеры не выносились оттуда. Может быть, и сейчас все так происходит (это легко допустить, зная паранойю спецслужбистов и недоверие к электронным каналам), а может быть, уже существуют какие-то зашифрованные электронные каналы. Возможно, инициаторами закона были отделы ФСБ, которые следят за гражданским сектором и наукой, а те сотрудники, кто занимается надзором за секретными исследованиями и разработками, их поправили и вернули как было», — объясняет Александр Костинский.

Таким образом, получается, что если это постановление будет подписано, закон обяжет создать единую госбазу, куда вузы и НИИ будут вносить свои НИОКТРы самого мирного назначения (где просто не может быть гостайны или науки двойного назначения), и с помощью которой ФСБ будет оценивать, есть ли в проектах условных филологов, экономистов или медиков влияние иностранцев и иностранных организаций.

Это означает, что давление ФСБ на гражданскую науку еще больше усилится. У работников образования и ученых усилится будничная самоцензура и паранойя касательно любых контактов с иностранцами (тотальность этого процесса заметна по свидетельствам авторов проекта T-invariant «Отечественные записки из подполья»). «Сейчас любая публикация в зарубежном журнале может стать предоставлением сведений иностранным государствам», — считает один из опрошенных T-invariant членов РАН.

Как в связи с новым законом теперь будет осуществляться международное сотрудничество на практике, никто из ученых толком не понимает. Это, в частности, хорошо заметно по комментариям в профильных телеграм-каналах. Никто не надеется на то, что силовики будут оперативно согласовывать тематику исследований и состав научных коллабораций, а также быстро разбираться, какую статью публиковать можно, а какую нет. Наилучший вариант внедрения в практику этого закона будет, если ответственность за контроль за «передачей результатов научной деятельности за пределы РФ» ляжет на саму ФСБ, а не останется дамокловым мечом неопределенности у самих ученых (это особенно явно проявилось в делах ученых-гиперзвуковиков).